|

|

|||||

|

|

■東京、大阪からの参加者と新高岡で合流し、ツアーへ参加です。まずは、国宝瑞龍寺へ。このお寺は2年ほど前に来たことがあります。 |

||||

|

|

■瑞龍寺。 |

||||

|

|

■年長には実子がおらず、隠居後加賀百二十万石を30歳以上年下の義弟利常に譲りました。深くその恩を感じた利常は、利長の五十回忌の1663年までの約二十年の歳月を要して伽藍を整備しました。完成時には利常も亡くなってしまっています。 |

||||

|

|

■仏殿。 |

||||

|

|

■法堂。

|

||||

|

|

■寺内を僧侶さんが案内してくれました。 |

||||

|

|

■回廊。 |

||||

|

|

■僧堂と回廊。 |

||||

|

|

■総門。 |

||||

|

|

■高岡大仏。 |

||||

|

|

■ホテルの隣にあったケロリングッズの店。 |

||||

|

|

■富山城址公園。 |

||||

|

|

■砺波平野は雪が結構積もっています。元旦の今日は晴れていて太陽が反射しキラキラしてきれいでした。 |

||||

|

|

■木彫刻のまち、井波。 |

||||

|

|

■瑞泉寺。 |

||||

|

|

■式台門。 |

||||

|

|

■本堂と太子堂。 |

||||

|

|

■瑞泉寺内は井波の彫刻職人によって彫られた素晴らしい彫刻を随所に見ることができますが、何と看板まで彫刻でした。 |

||||

|

|

■八日町通り。 |

||||

|

|

■井波の町では、家の前にその家の主人の干支の木彫りを飾る習慣があるそうです。 |

||||

|

|

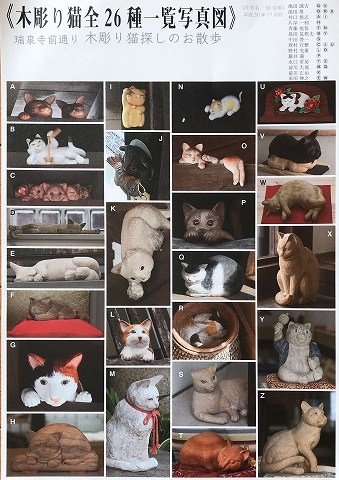

■木彫りの猫が26匹いるそうです。 |

||||

|

|

■探せたのは5匹だけでした。。。 |

||||

|

|

■県境を越えて岐阜県白川郷へ。 |

||||

|

|

■駐車場から白川郷の集落に入るために渡る「であい橋」は大渋滞!! |

||||

|

|

■明善寺。 |

||||

|

|

■合掌造りの明善寺庫裏。 |

||||

|

|

|||||

|

|

■木がつららに覆われていました。 |

||||

|

|

■新湊大橋。 |

||||

|

|

■下層部の自転車歩行者道は「あいの風プロムナード」と名づけられていて歩きましたが、ガラスで覆われていることや天気が良くなかったこともあって、面白味に欠けました。 |

||||

|

|

■帆船海王丸を永久保存している海王丸パーク。 |

||||

|

|

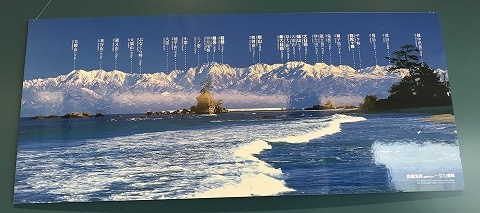

■雨晴海岸。 |

||||

|

|

■晴れた日にはこんな風に見えるそうです。 |

||||

|

|

■義経岩。 |

||||

|

|

■氷見線。 |

||||

|

|

■万葉線。 |

||||