|

|

|

|

|

|

文子の福岡・唐津旅行(3日目)

|

|

|

|

|

■朝食のためにざる豆腐発祥の店の「川島豆腐店」に行きました。

飲食ができるお店は完全予約制で、朝、昼はミシュランビブグルマン、夜は一つ星を獲得しているそうです。

https://www.zarudoufu.co.jp/

|

|

|

■右手の温められているざる豆腐をすくって提供されます。

|

|

|

■メニューは豆乳、おから、ざる豆腐、あつ揚げ、さわらの西京焼、味噌汁、麦粥、豆乳のフロマージュと豆腐尽くし。

ざる豆腐やあつ揚げはお代わり可能で、味噌汁や麦粥の中にもざる豆腐が入っていました。

この後ホテルでチェックアウト時間までのんびりし、雨が降っているのでチェックアウト後は、建物内で見学できるところへ行くことにします。

|

|

|

■旧唐津銀行。

1912年に竣工した旧唐津銀行本店は、唐津出身の建築家・辰野金吾が東京駅設計工事の真っ只中であったため、設計を愛弟子の田中実に委ねたものです。

http://karatsu-bank.jp/

|

|

|

|

|

|

|

|

|

■1854年に唐津藩に生まれた辰野金吾は、藩の洋学校「耐恒寮」で教師だった後の首相・高橋是清(でも同じ年)や同じ生徒の曽根達蔵に出会い、曾根とは共に東大工学部1期生として入学してジョサイア・コンドルに学び、建築家ととして活躍しました。

|

|

|

|

|

|

■旧唐津銀行見学後、朝のコーヒーを飲むためにカフェに入り休憩。天気予報を見ると、雨雲がまもなくなくなり雨がやむようなので、それまで休憩することにしました。

■唐津神社。

雨がやんだので唐津神社へ。この神社の秋の例大祭が有名な「唐津くんち」です。

「唐津くんち」は11月2日の宵山に始まり、3日が御旅所御神幸、4日町廻りと3日間にわたり行われます。

曳山展示場を見学したので、曳山については後で記載します。

|

|

|

|

|

■旧大島邸。

旧唐津銀行の創設者であった同銀行頭取・大島小太郎(1859-1947)の邸宅として明治時代に建てられた建物です。

|

|

|

|

|

|

■唐津の市街を歩いていて見つけた趣ある建物。

この建物は明治創業のうなぎ屋さん。建物は大正時代建築の木造3階建てで国の登録有形文化財に指定されています。

|

|

|

■昭和初期建築の和洋折衷の建物です。

|

|

|

■ランチの海鮮丼。

商店街を歩いていて見つけた、魚屋が隣でやっている海鮮丼専門店「魚処亀山」。

ちょうど満席になってしまい、少し待ちました。

|

|

|

■中里太郎右衛門陶房。

唐津と言ったら「唐津焼」、ということで窯元に寄ってみました。

唐津焼は、現在の佐賀県東部・長崎県北部で焼かれた陶器の総称です。

豊臣秀吉による朝鮮出兵の際に、朝鮮半島から同行してきた陶工たちが祖国の技術を伝え、開窯したというのが通説になっていましたが、窯跡の調査などから、唐津焼の創始は文禄・慶長の役よりはやや早く、1580年代に開始されたとみられているそうです。

販売店にも立寄りましたが、いいなと思う陶器はそれなりのお値段して購入は断念(-_-;)

■国指定史跡「肥前陶器窯跡」の1つ御茶碗窯。

江戸中期から後期まで唐津藩の御用窯として使用されたもので、明治に入り衰退した唐津焼を人間国宝の12代中里太郎右衛門が再興させ、大正時代まで使用したそうです。

|

|

|

|

|

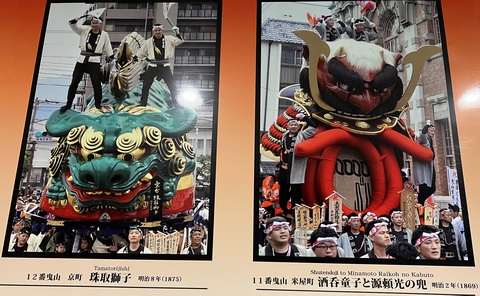

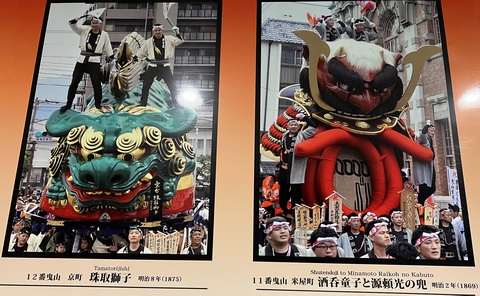

■曳山展示場。

唐津くんちで使用される14台の曳山が展示されています。

神輿の御神幸は寛文年間(1661-1673)に始まったとされます。今日の神幸行列のように曳山がこの祭りに登場するのは、一番曳山の「赤獅子」が1819年に奉納されてからのことで、以後曳山は1876年までに15台が製作されているが、うち1台は消失し、今日奉納されているのは14台です。

|

|

|

|

|

|

|

■各町内ごとの14台の曳山は製作順に番号が付されており、「○番曳山」と呼ばれます。

コロナ禍で、2020年の曳山巡行は200年の歴史の中で初めて中止され、2021年は飲酒禁止、沿道での観覧自粛の呼びかけの中、11月3日の御旅所神幸祭と曳山巡行のみ行われたそうです。2022年は無事行われることを祈ります。

|

|

|

左の写真またはビデオマークをクリックすると、曳山会館で上映されていたビデオを写した動画が再生され、曳山巡行の様子がわかります。

左の写真またはビデオマークをクリックすると、曳山会館で上映されていたビデオを写した動画が再生され、曳山巡行の様子がわかります。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

■福岡空港で夕食。

博多とんこつラーメンです。

|

|

|

■福岡空港離陸。

到着した名古屋空港では風雨が強く、ボーディングブリッジがないため、降機時傘では役に立たないと一人ずつカッパを手渡され着て降りました。

今年最初の一人旅は、桜も見ることができ、美味しいもの食べて楽しく終わりました。

|

|

←Back 2日目

|

Next 写真館→

|

|

↑ページトップ

|