|

|

|

|

|

|

文子の桜を求めて山形旅行(3日目)

|

|

|

|

|

■宿に荷物を預けチェックアウトし、まずは市内を流れる倉津川沿いのしだれ桜を見に行きます。

倉津川の両岸1.4kmにわたってしだれ桜があり、夜にはライトアップも行われています。

昨晩は雨だったのでライトアップは見に行きませんでした。

|

|

|

■まだ少し早いようで5分咲ぐらいです。

|

|

|

|

|

|

■橋の欄干に将棋の駒のオブジェ。

|

|

|

|

|

|

■天童駅にある天童市将棋資料館に入りましたが、撮影禁止だったのでこの写真はホームページより拝借しています。

http://bussan-tendo.gr.jp/museum/

天童は全国の9割以上の将棋の駒を生産し、将棋の町として知られています。

財政難であった武士の内職として将棋駒作成を藩が奨励したことで盛んになったそうです。

|

|

|

■天童駅からシャトルバスで天童公園(舞鶴山)へ到着。

今日明日は15時までは、舞鶴山には人間将棋の当選券を持っている人しか入れません。

今日土曜日の当選確率は2倍弱だったそうですが、明日日曜日は藤井聡太5冠が対局者ということで、18倍もの競争率になったそうです。

|

|

|

■桜は満開です!

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

■階段上の場所に座って人間将棋を観戦します。

青空になりました〜

|

|

|

■12時からの人間将棋の前にも抽選会等のイベントがありました。

クジはもちろん当たりませんでした。

抽選者は今回対局する棋士の上田初美女流四段と将棋の女王の2人。

|

|

|

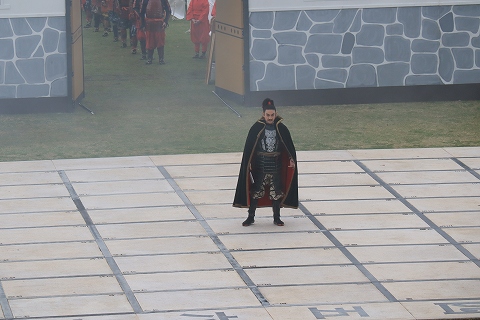

■まずは織田信長に扮した方が登場。

左の写真をクリックすると、動画で撮影した登場シーンが再生されます(途中音声がおかしなところがあります)。 左の写真をクリックすると、動画で撮影した登場シーンが再生されます(途中音声がおかしなところがあります)。

人間将棋とは、将棋を戦国時代の戦に見立て、戦国時代の兵士や腰元に扮した人間が巨大な将棋の駒となり、将棋盤を模した「戦場」で相手の軍と戦うものだそうです。

織田信長が登場するのは、織田信長の二男信雄の子孫が天童藩の藩主だったからだと思います。

■今日対局する女流棋士が登場。

左の写真をクリックすると、動画で撮影した登場シーンが再生されます。 左の写真をクリックすると、動画で撮影した登場シーンが再生されます。

左:竹部さゆり女流四段 右:上田初美女流四段

|

|

|

|

|

■普通の将棋の対局と異なるのは、制限時間1時間ということと、全ての駒を動かすことだそうです。

左の写真をクリックすると、ルール説明の様子の動画が再生されます。 左の写真をクリックすると、ルール説明の様子の動画が再生されます。

駒となる人間は一般から公募されていて、歩兵は女性しかつとめることができません。

また、後ろで打ち鳴らされる太鼓は王将太鼓と言って、将棋の駒毎に打ち方が違っていました。

|

|

|

■将棋を全く知らないので戦局はわかりませんでしたが、対局者が武士言葉でお互いに掛け合いしながら打つので、私でも非常に楽しめました。

竹部さゆり女流四段が勝ちました。

|

|

|

■建勲神社(たけいさおじんじゃ)。

帰りは歩いて降りました。舞鶴山の麓にあるのが、織田信長を祀る建勲神社です。

歴史的には新しく、1870(明治3)年の創建です。

|

|

|

■上から降りてきたので、下っていきました。

|

|

|

|

|

|

■佛向寺。

歩いていたら、立派なお寺があったので境内へ入ってみました。

鎌倉時代の1287年創建の浄土宗のお寺のようです。

|

|

|

|

|

|

■旧東村山郡役所。

1879年に東村山郡役所として完成した、木造3階建ての洋風建築で、擬洋風木造建築(日本人の職人が西洋建築をまねて造った建物)としては山形県内で最も古いものです。

今回の旅行で一番空が青い写真です。

|

|

|

|

|

|

■空港ライナーは宿の前から乗るので、宿へ戻ります。

写真は温泉街にある故大山十五世名人の書による巨大王将駒のオブジェ。

|

|

|

■歩き疲れたので、途中にあった足湯で疲れをとります。

|

|

|

■山形空港離陸。

16:20発とまだ明るい時間で、お天気も良かったので、窓から景色がよく見えました。

|

|

|

■この山はどこだろう?遠くに能登半島が見えます。

しばらくすると、北アルプスが綺麗に見えました。反対側からは富士山も見えたそうです。

北アルプスは動画を撮影したので、左の写真をクリックすると再生されます。

北アルプスは動画を撮影したので、左の写真をクリックすると再生されます。

|

|

|

■御嶽山。

|

|

|

■名古屋空港へまもなく着陸。

名二環、国道19号と地元上空を飛んで着陸です。

天気には恵まれなかったけれど、満開の桜、山寺登山、天童の人間将棋と記憶に残る旅となりました。

|

|

←Back 2日目

|

Next 写真館→

|

|

↑ページトップ

|