|

文子の東京散策 No.006 門前仲町 (2010年1月) |

|

|

2010年の初詣へまだ行っていないなぁ・・・ということで、地下鉄で2駅の門前仲町、通称「門仲(もんなか)」にある富岡八幡宮に行くことにしました。最初はママチャリで行こうと思っていましたが、この際だから歩こう!ということで歩いて行きました。お昼ごはんを食べて帰りは地下鉄でと思ったのですが、歩数計を見たら5000歩ちょっと。やはり10000歩は歩かなくては・・・ということで帰りも歩きました。

|

|

|

■途中の木場にある、釣り船・屋形船の深川・吉野家。隅田川近辺には、食事しながら東京湾や隅田川をクルーズする屋形船の店が結構あります。ここ吉野家は貸切のみのようですが、相乗りできる屋形船を運航する店もあるようで、一度経験してみたいです。

|

■富岡八幡宮 『東京都最大の八幡神社で、寛永4年(1627年)、当時永代島と呼ばれていた現在地に創建された。周辺の砂州一帯を埋め立て、社地と氏子の居住地を開き、60,508坪の社有地を得、源氏の氏神である八幡大神を尊崇した徳川将軍家の手厚い保護を受けた。祭礼は、毎年8月15日を中心に行われる。俗に「深川八幡祭り」とも呼ばれ、「江戸三大祭」の一に数えられている。3年に1度は本祭りと呼ばれ、大小あわせて120余基の神輿が担がれる。神輿のお清めと担ぎ手の暑さ対策のために次々に神輿に水がかけられることから、「水かけ祭り」の別名もある。』

|

|

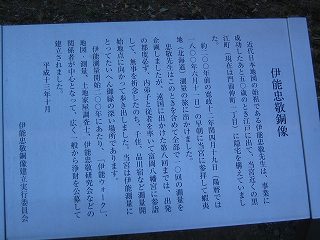

■富岡八幡宮の境内には伊能忠敬の像がありました。伊能忠敬は、当時深川界隈に住居を構え、測量の旅に出かける際は、安全祈願のために、富岡八幡宮に必ず参拝に来ていたことから、2001年に当八幡宮の境内に銅像が建立されたそうです。

|

|

|

■深川不動堂(成田山新勝寺 東京別院) 『成田山の不動明王を拝観したいという気運が江戸っ子たちのあいだで高まった。これを受けて、元禄16年(1703年)にはじめて江戸でのご本尊の出張開帳が深川永代寺境内で行なわれた。これが深川不動堂の始まりである。永代寺は明治維新後、神仏分離令により廃寺となり、旧境内は深川公園となった。しかし不動尊信仰は止むことがなく、明治3年(1870年)に現在の場所に「深川不動堂」として存続することが認められ、明治14年に本堂が完成した。その後本堂は関東大震災・東京大空襲と二度にわたって焼失したが、本尊は焼失を免れた。 門前の参道は通称“人情深川ご利益通り”といい、毎月1・15・28日に縁日が開かれている。』 |

|

解説・コメントの一部は、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』から引用しています

コメント歓迎!コメントを書くときはここをクリックしてね。