|

文子の東京散策 No.017 早稲田〜牛込〜神楽坂 (2010年6月) |

|

|

今日は「早稲田〜牛込〜神楽坂」を歩きました。以前見たテレビで、東京の料理人は神楽坂に店を出すことが夢だと言っていたので、どんなところか興味があり調べたところ、神楽坂は大正時代に隆盛を誇った花街で、地形的に坂の多い町並みが特色であり、昔が偲ばれる石畳があったり、細い路地を入ると黒板塀がある街だということがわかりました。是非行ってみたいと思っていたところに、ちょうどウォーキングイベントがあるというので参加しました。 早稲田駅から歩きましたが、蒸し暑く、また坂があって、ちょっとグロッキー気味。最後にビールを飲んで家に帰り、お風呂で汗をながして、さっさと寝てしまいました。でも、翌日午前中まで疲れが残ってました。歳だなぁ〜(T_T)

|

|

|

■早稲田穴八幡神社 1062年奥州の乱を鎮圧した源義家(八幡太郎)が、ここに兜と太刀を納め、京都の石清水八幡宮を分け移して祭ったのが始まりだそうです。1646年三代将軍家光の厄除けの祈祷を行って以来幕府の祈祷所となり、将軍による参詣も数十回行われていたとのことです。

|

|

|

■夏目漱石生誕の地 夏目漱石は慶応3年(1867年)1月5日に、現在の新宿区喜久井町で生まれています。現在は、吉野家です。 誕生の地から若松町の方へと上る坂を夏目坂と言います。このあたりの大地主であった漱石の父が、自分の姓で夏目坂と呼んでいたのが人々に広がり、地図にも夏目坂と載るようになったそうです。

|

|

|

■済松寺 三代将軍家光が祖心尼(そしんに)のために建立した寺です。祖心尼は春日局の義理の姪にあたり春日局に請われ大奥に勤め、教養豊かで家光にも信頼されていたそうです。 この済松寺は、庭園がとても見事で、都会の喧騒の中にこんな緑あふれる静かな場所があるなんて!と感嘆してしまいました。通常公開は行っていないそうですが、特別に入れてもらいました。 |

|

|

■徳川ゆかりということがわかる「葵の紋」です。

|

■観音堂

■鳳凰池

|

|

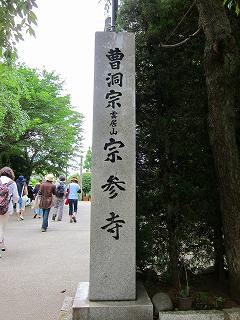

■宗参寺 牛込地区の領主であった牛込氏の歴代の墓があります。また、江戸時代の儒学者・兵学者である山鹿素行の墓もあります。

■夏目漱石終焉の地 漱石は、明治38年(1905年)から翌年4月にかけて「ホトトギス」に連載した「我輩は猫である」によって文豪として名を馳せるようになり、東京大阪毎日新聞社に籍を置いて文芸的著述を専業とする身となりました。同年9月に本郷から早稲田南町の借家に居を移したそうです。そしてここで漱石は、「坑夫」「三四郎」「それから」「門」「彼岸過迄」「行人」「心」「道草」などの代表作を次々と発表し、大正5年(1916年)5月に持病の胃潰瘍のため、50歳で亡くなったとのことです。 |

|

|

|

|

|

■多聞院 松井須磨子の墓があります。松井須磨子は日本の新劇女優の草分け的存在です。演出家島村抱月と恋愛関係にあり、大正7年(1918年)に抱月が病死すると、翌年34歳の若さであとを追いました。遺書には抱月とともに埋葬してほしいとありましたが、周囲の反対でかなわず故郷に葬られ、のちに多聞院に分骨されました。 |

|

|

■神楽坂 明治時代後期には牛込区第一の繁華街となり、大正から昭和の初期にかけて新しい東京の盛り場として賑わい、「山の手銀座」と呼ばれました。

|

|

|

■善国寺 徳川家康より天下安全の祈祷の命をうけ、1595年に麹町6丁目(千代田区)に創建され、その後度重なる火災ののちに当地に移転したそうです。

■石畳の路地

■この猫、人通りが多いにもかかわらず、おとなしく寝ていました。

|

■神楽坂界隈

■本田横丁

■芸者さんの稽古場

|

解説・コメントの一部は、新宿区観光協会のホームページ http://www.shinjukuku-kankou.jp/から引用しています

コメント歓迎!コメントを書くときはここをクリックしてね。