|

文子の東京散策 No.061 善光寺出開帳と神田祭神幸祭 (2013年05月) |

|

|

両国にある回向院で善光寺の出開帳が行われていて、そのお練り大法要が行われるという話を聞き、その日はちょうど神田祭の神幸祭も行われ、合わせて見学に行くという人がいたので、私も一緒させてもらいました。

|

|

|

■善光寺出開帳 出開帳とは、普段拝することのできない寺院の本尊などを地方に出張させて、一定期間拝むことができるよう祀ることです。江戸時代に大人気を博した善光寺の回向院出開帳が、東日本大震災で亡くなられた多くの方々のご供養と被災地の復興支援を目的として戦後初開催されました。 その中日に、善光寺・回向院の僧侶や多くの善男善女が国技館から回向院に向けて練り歩く、お練り大法要が行われました。 (回向院HP http://ekoin.or.jp/ より) |

国技館から出発です。出発時間前になって雨が降り出してしまいました。

|

|

|

|

|

横綱・白鵬と日馬富士 |

琴欧州はデカかった

|

|

右の紫の衣の方は善光寺のお上人様(尼僧)だと、写真を見た知人に教えてもらいました。 |

|

|

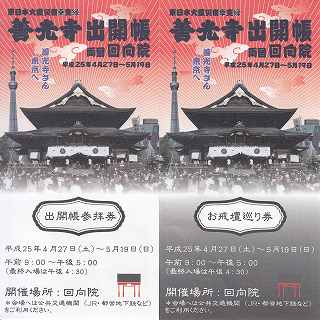

■回向院 参拝料1000円、お戒壇巡り500円と、いい値段しましたが、収益金は全額、東日本大震災の被災地支援に回るということなので、まぁ許しましょ。 お戒壇巡りとは、真っ暗な回廊を進み、「極楽の錠前」に触れことで、錠前の真裏にいる出開帳仏と結縁を果たし、極楽往生が叶うというものです。 |

|

|

●回向柱。 陸前高田の杉の木を使ったそうです。

|

●出開帳仏 すべて撮影禁止なので写真はありません。 下はパンフレットの写真から拝借しました。

|

|

●回向院の念仏堂に、スワロスキー製の108つのガラス玉をつないだものが40本垂らしてありました。大きな玉には仏様が描かれています。 世俗的な私は、これだけでいくらするんだろうと、考えてしまいました。

|

|

|

■昼食は、元関脇の寺尾が経営しているちゃんこ屋で食べました。

|

■次は、神田祭の神幸祭を見るために、雨の中、東日本橋そして日本橋へと歩いていきます。 神田川が隅田川に合流する所にかかる柳橋付近には船宿がいくつかありました。

|

|

|

|

|

■ルーサイトギャラリー 昭和の流行歌手、市丸姐さんの屋敷をギャラリー&カフェにしたものです。ビルの谷間に、ここだけ一軒家が残っていて、中は昭和の雰囲気そのものでした。

|

|

|

|

|

|

■神田祭 神田祭は京都・祇園祭、大阪・天神祭と共に日本三大祭りと言われています。隔年に行われますが、東日本大震災の影響で今年は4年ぶりの開催となりました。 今日は神幸祭が行われました。神幸祭は朝8時に神社を出発し、一の宮・大己貴命(だいこく様)、二の宮・少名彦命(えびす様)、三の宮・平将門の鳳輦や宮神輿が平安装束をまとった人々に付き添われ粛々と行進する行事です。13時頃に両国旧御仮屋(東日本橋駅付近)で休憩と神事が行われ、16時頃に三越本店に到着し、19時頃に神社に戻るというもので、30Km歩くそうです。 |

●東日本橋駅付近で見学した神幸祭

|

|

|

|

|

●日本橋室町で出会った、町内の神輿

|

●三越本店も提灯で飾られていました。

|

|

|

|

|

●日本橋・三越本店前付近で見学した神幸祭 結構待ちました。雨足が強くなりカメラを構えると濡れてしまいました。お馬さんもびしょ濡れ。

|

|

|

|

|

|

●三越本店前からは、神輿・山車・武者行列といった「附け祭(つけまつり)」も加わり、数千人規模の大行列となります。

|

中学生による花咲か爺さん

|

|

|

なまず(地震の象徴)と要石(地震封じ)

|

|

|

|

|

|

|

解説・コメントの一部は、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』から引用しています

コメント歓迎!コメントを書くときはここをクリックしてね。