|

文子の東京散策 No.081 浅草〜新吉原〜酉の市めぐり (2015年11月) |

|

|

10月に続いて東京文化財ウィークの文化財めぐりに参加してきました。歌川広重「名所江戸百景」に描かれた江戸の情景を思い描きながら、浅草〜山谷堀〜新吉原から鷲神社の6景を巡るものです。 「名所江戸百景」は浮世絵師の歌川広重が1856年から1858年にかけて制作した連作です。 ウィキペディア(Wikipedia)の「名所江戸百景」から拝借した絵とともに説明していきます。 当日はその後、上野の国立科学博物館で開催されているワイン展の特別企画「田崎真也のワインセミナー」にも参加してきました。

|

|

|

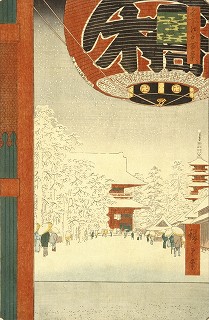

■浅草雷門 浅草寺の総門である雷門の正式名称は「風雷神門」。門の右側に風神像、左側に雷神像を安置しているためです。 雷門は1635年に建造されましたが何度も火災にあい、最後は1865年に焼失しました。その後100年は雷門はなく、現在の門は1960年に松下幸之助の寄進によりできたものです。

●江戸百景の「浅草金龍山」 当時は五重塔は向かって右側にあったそうです。東京大空襲で焼失し、1973年の再建時に向かって左側に移したとのことです。

|

|

|

|

|

|

●大提灯 1992年に改修して新しくなったそうですが、下から見たことなかったので写しました。 |

|

|

■仲見世 東側に54店、西側に35店の商店があるそうです。やはり日本人より外国人の方が多いようでした。 |

|

|

■伝法院 浅草寺の本坊 回遊式の庭園があり普段は公開されていないので、隣の鎮護堂から写しました。 |

|

|

■鎮護堂 伝法院の鎮守だそうです。 ここに祀られる「鎮護大使者」とはタヌキです。ある夜、当時の住職の夢にタヌキが現れ、「自分たちを保護してくれるならば、伝法院を火災から守ってやろう」と住職に告げたため、この堂を建てて鎮守とすることにしたそうです。 |

|

|

■宝蔵門 浅草寺の仁王門と収納蔵を兼ねたものです。

浅草寺本堂の写真は撮り忘れました。何回か行っているので、今更感があったのですが、一度も撮ったことなかったようです。 |

|

|

■旧五重塔跡 従来は本堂の東側にあったそうです。

●浅草寺の由来 推古天皇36(628)年、漁師の檜前浜成・武成の兄弟が隅田川で漁をしていたところ、網に人形の像がかかった。兄弟がこの地域で物知りだった土師中知に相談した所、これは観音像であると教えられ、二人は毎日観音像に祈念するようになった。その後、土師中知は剃髪して僧となり、自宅を寺とした。これが浅草寺の始まりである。 なお、この観音像が本尊であるが、公開されることのない秘仏となっているそうです。 |

|

|

■浅草神社 浅草寺本堂の東隣にあります。 「土師中知の死後、中知の子の夢に観音菩薩が現れ、そのお告げに従って中知・浜成・武成を神として祀った」というのが浅草神社の起源であると言われています。一般人を祀っているため神社の格としては低いと言われていますが、三者を祀っているため「三社さま」と呼ばれ、5月の例大祭「三社祭」は江戸三大祭りの一つです。 |

|

|

■二天門 1649年頃に浅草寺東門として建てられた可能性が高いとのことです。第二次世界大戦にも焼け残った門です。 |

|

|

■猿若町 天保の改革で水野忠邦は、七代目市川團十郎を贅沢を理由に江戸追放し、歌舞伎の廃止まで検討しました。最終的には1842年、今の日本橋、銀座といった市街地にあった芝居小屋(中村座・市村座・河原崎座)に対し郊外の浅草への移転を命じ、芝居関係者も浅草に住むことを命じました。 そしてこのあたりは、芝居小屋の草分けである猿若勘三郎の名に因んで猿若町と改名されました。 当初は立地が悪いこともあり観客もなかなか集まりませんでしたが、水野忠邦が失脚すると、浅草寺参詣を兼ねた芝居見物客が連日この地に足を運ぶようになった結果、歌舞伎はかつてない盛況をみせるようになりました。

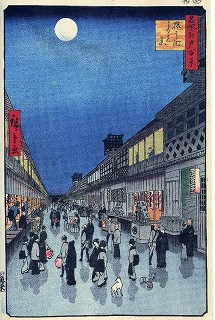

●江戸百景の「猿わか町夜の景」

|

現在の猿若町はその面影はありません。

ただ、その案内板が残っているだけです。

|

|

■待乳山聖天 浅草寺の子院のひとつで、本龍院が正式名です。また、浅草七福神のうち毘沙門天が祀られています。 ここでは、大根を供えるのが特徴です。 大根は体内の毒素を中和して消化を助ける働きがあるところから、聖天様の「おはたらき」をあらわすものとして尊ばれるとのことです。

|

|

|

|

|

|

|

院内の庭も綺麗です。

|

|

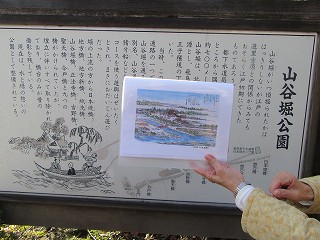

■山谷堀 江戸初期に荒川の氾濫を防ぐため、箕輪(三ノ輪)から大川(隅田川)への出入口である今戸まで造られた水路です。 江戸時代には、新吉原遊郭への水上路として、隅田川から遊郭入口の大門近くまで遊客を乗せて行き来し、吉原通いを「山谷通い」とも言いました。船での吉原行きは陸路よりも優雅で粋とされていました。界隈には船宿や料理屋などが建ち並び、「堀」と言えば、山谷堀を指すくらいに有名な場所でしたが、明治時代に遊興の場が吉原から新橋などの花街に移るにつれて次第に寂れ、昭和には肥料船の溜まり場と化し、山谷堀も埋め立てが始まっていました。そして1975年までにはすべて埋め立てられてしまい、日本堤から隅田川入口までの約700mが台東区立の「山谷堀公園」として整備されています。 |

●江戸百景の「真乳山山谷堀夜景」 背後の森が待乳山聖天です。

|

|

|

|

|

■今戸神社 祭神として、応神天皇・伊弉諾尊(いざなぎのみこと)・伊弉冉尊(いざなみのみこと)・福禄寿を祀っています。 1063年源頼義・義家親子が奥州討伐の折、京都の石清水八幡宮を当地に勧進し、祈願したのが始まりであると言われています。

また、宮司夫人がやり手のようで、近年のパワースポットブームに乗り、招き猫発祥の地と看板を掲げたり、伊弉諾尊・伊弉冉尊の夫婦を祀っているため縁結びの神とアピールしているそうです。絵馬も真円形していました。 |

|

|

|

|

|

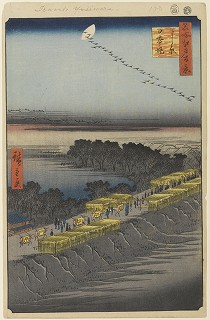

■日本堤 山谷堀に平行した土手を日本堤と言いましたが、吉原が移転してきてからは吉原土手とも呼ばれました。この土手は1927年に取り壊されましたが、今も橋の名残が残っています。

|

●江戸百景の「よし原日本堤」 吉原に通う江戸っ子で賑わっているのがわかります。

|

|

|

|

|

■見返り柳 遊び帰りの客が後ろ髪を引かれる思いを抱きつつ振り返ったというもので、今の木は昭和になってから植えられたものだそうです。 |

|

|

■吉原大門 吉原歓楽街への正面玄関。治安目的もあったが、遊女たちの逃亡を防ぐため、出入りはこの大門一か所のみとされたそうです。

現在の吉原は、ソープランドが多くあり、ちらっと見たらセット価格3万円なんていう価格表がありました。 |

|

|

■吉原の起源 1617年日本橋葦屋町(現在の日本橋人形町)に遊郭が許可され、幕府公認の吉原遊郭が誕生しました。葦屋町とよばれる2丁(約220m)四方の区画で、葦の茂る、当時の江戸全体からすれば僻地でした。「吉原」の名はここから来ています。 明暦の大火(1657年)で焼失し、幕府開設の頃とは比較にならないほど、周囲の市街化が進んでおり、大名の江戸屋敷も吉原に隣接するようになっていたことから、浅草への移転を命じられました。 以前の日本橋の方を元吉原、浅草の方を新吉原と呼びます。 |

●江戸百景の「廓中東雲」 夜明け前、朝帰りの遊び人が仲之町(廓内のメインストリート)へと出てきたところ

|

|

■吉原神社 1872年に吉原遊郭の鎮守として創建されました。 関東大震災の火災で逃げ遅れた遊女らが傍にある弁天池に飛び込んで490名もの犠牲者を出す悲劇に見舞われ、犠牲者を悼む観音像が境内にあります。 |

|

|

|

このように塀に囲まれ、出入口が一つしかありませんでした。

|

|

吉原の中心、仲之町通りも、今日は三の酉で縁日が出て賑わっています。 |

|

|

|

|

|

■鷲(おおとり)神社 天日鷲命(あめのひわしのみこと)、日本武尊(やまとたけるのみこと)をお祀りした由緒正しい神社です。 現在は「おとりさま」として親しまれています。11月の例祭は「酉の市(とりのいち)」として広く知られています。 日本武尊が東夷征討の際、社に立ち寄り戦勝を祈願し、志を遂げての帰途、社前の松に武具の「熊手」をかけて勝ち戦を祝いお礼参りをし、その日が11月酉の日であったので、この日を鷲神社例祭日と定めたのが「酉の市」となったそうです。 11月酉の日の午前零時に打ち鳴らされる「一番太鼓」を合図に始まり、終日お祭が執り行われる。 11月に酉の日が二回ある時は二の酉、三回は三の酉と言います 。 来る年の開運、授福、殖産、除災、商売繁昌をお祈りする祭で、境内には、おかめや招福の縁起物を飾った「縁起熊手」を売る露店が立ち並び、神社からは熊手御守(かっこめ)が授与されます。

関西の「初えびす」みたいだなぁ〜と思いました。

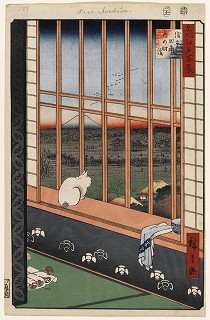

●江戸百景の「浅草田甫酉の町詣」 吉原遊郭から、鷲神社に参る人を見た風景

|

境内へ入るために並んでいる行列です。2時間はかかるようなので、入るのはあきらめました。

|

|

今日は道の反対から見るだけにします。今度何もないときに、来てみます。

|

|

|

熊手を購入した人。もっと大きく豪勢な熊手を持った人もいました。

|

|

|

■散策中に教えてもらった、肉屋がやっているサンドイッチの店「キングステーブル」 上野の国立科学博物館の休憩コーナーで食べました。 美味しかったです!

|

|

|

■引続き、入谷駅から1駅だけ地下鉄に乗り、上野へ移動です。 国立科学博物館で開催されているワイン展の特別企画「田崎真也のワインセミナー」に参加します。 田崎氏の軽妙な話を聞きながら、シャンパーニュ、白、赤、甘口のテイスティングです。

|

|

|

ではテイスティングしたワインを紹介します。 (1)シャンパーニュ…ローラン・ペリエ Brut 田崎氏の話…シャンパーニュも香りを楽しむために、フルートグラスをやめる傾向あり (2)白…シャトー・メルシャン 甲州きいろ香 田崎氏の話…レモン・ポン酢を使用した料理には白ワイン (3)赤…ペンフォールズ カリムナ・ビン28・シラーズ 田崎氏の話…オーストラリアのワイン。スパイスをかける料理には赤ワイン (4)甘口…クラッハー ベーレンアウスレーゼ キュヴェ 田崎氏の話…オーストリアの貴腐ワイン。貴腐ワインと言えば、ハンガリー、フランス、ドイツのワインであるが、このオーストリアの貴腐ワインもできがよい。 貴腐とは、白ワイン用のぶどうが菌(かび)に感染し糖度が高くなることで、貴重なぶどうである。 この貴腐ワインが甘くてとても美味しかったです! |

|

|

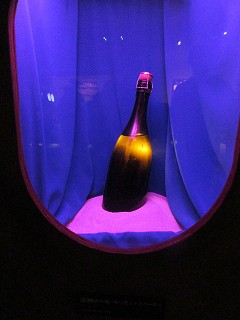

■ワイン展 ワインをテーマにした展覧会でしたが、正直それほど興味を引き立てられる展示内容ではありませんでした。。。 今回の展覧会の目玉は、バルト海の沈没船から引揚げられた約170年前のシャンパーニュ「ヴーヴ・グリコ」。飲める状態の1本を日本初公開したそうです。 |

|

|

■上野公園のいちょうの色づきは、11月末のこの日はまだ早いようでした。 |

|

解説・コメントの一部は、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia』から引用しています

コメント歓迎!コメントを書くときはここをクリックしてね。