|

No.004 水戸〜弘道館朝散歩 (2015.12)

|

||||||

|

水戸で一泊した翌朝、チェックアウトの11時まで時間があるので、弘道館に行ってみることにしました。当日の朝は冷え込み、弘道館内を靴を脱いで歩くと足先が冷たかったですが、開館直後とあって見学客は私を含めて4名しかおらず、しーんとして気持ちが引き締まる感じでした。 |

||||||

|

解説は弘道館のホームページ及び入場時にもらったパンフレットから引用しています。 |

今日の歩数計:10323歩 |

|||||

■弘道館 http://www.koen.pref.ibaraki.jp/ 弘道館は、水戸藩第9代藩主徳川斉昭が、1841年に開設した日本最大の藩校です。最後の将軍徳川慶喜は、幼少期に弘道館で学び、大政奉還後ここで謹慎生活を送りました。 |

||||||

|

■正門 創建当時からのもので国の重要文化財に指定されています。 |

|

|||||

|

■左近の桜 現在の「左近の桜」は、3代目になります。1963年に宮内庁から京都御所紫宸殿(ししんでん)の庭の「左近の桜」の苗木を頂いて植えたものです。初代の桜は、有栖川登美宮吉子が、1830年に徳川斉昭と結婚するにあたり、京都御所の庭に咲いていた「左近の桜」の苗木を天皇から賜ったものです。結婚後の住まいであった江戸小石川(現在の小石川後楽園一帯)の上屋敷に植え替えて育てたものを、弘道館が開館した1841年に記念樹として弘道館に移して植えられました。 |

|

|||||

|

■正庁 学校御殿ともいい、藩主が臨席して文武の試験を行ったところです。 |

|

|||||

|

■玄関 |

|

|||||

|

■正庁諸役会所 来館者控えの間です。 |

|

|||||

|

■正庁正席の間 藩主が臨席をして、学問の試験や対試場で行われた武術の試験をご覧になったところです。床の間には、弘道館の建学精神が示された弘道館記碑の拓本が掲げられています |

|

|||||

|

■武術の試験を行った対試場 |

|

|||||

|

■対試場側から見た正庁 |

|

|||||

|

■至善堂(しぜんどう) 正庁の奥にあり、御座の間をはじめ4室からなります。至善堂の名称は、斉昭が「大学」の一節からとって命名したもので、「人間は最高善に達し、かつその状態を維持することを理想とすべきである」という意味がこめられています。この部屋は藩主の休息所であり、また諸公子の勉学所でもありました。

ここも国の重要文化財です。 |

|

|||||

|

■至善堂御座の間 15代将軍徳川慶喜も5歳から11歳までここで学びました。大政奉還後の1868年慶喜は水戸へ帰り、幼少時代を過ごした至善堂にこもり、静岡に移るまでの4ヶ月間、厳しい謹慎生活を送りました。

話はそれますが、ヨーロッパへ一緒している私の旅ともさんのご主人の母方の曽祖父が慶喜だということを少し前に知りました。 |

|

|||||

|

■十間畳廊下 正庁と至善堂をつなぐ廊下。藩主の警護をする家臣の控えの間でもあります。 |

|

|||||

|

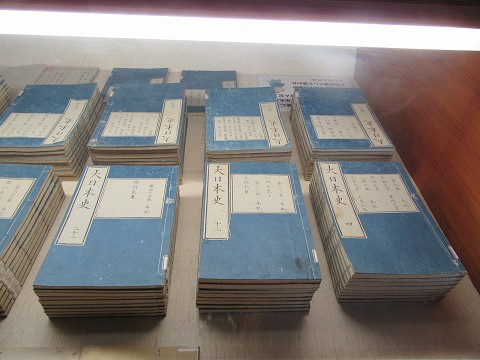

■大日本史 水戸藩第2代藩主徳川光圀により編纂が開始された大日本史のうち、斉昭時代に出版されたものが弘道館に展示されていました。 |

|

|||||

|

■弘道館にも梅林があります。 |

|

|||||

|

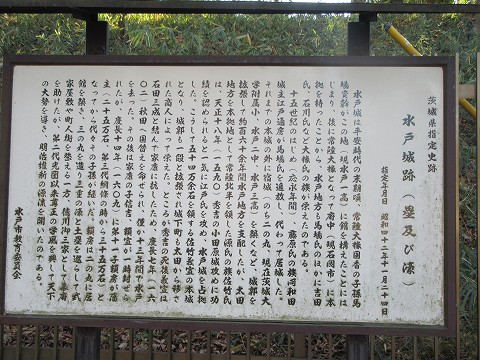

■水戸城跡 水戸城は第二次世界大戦の空襲で焼失し、その後復元されていません。

右の写真の大手橋は、三の丸と二の丸を結ぶ橋です。

水戸城は100名城の1つのため、説明は日本の城(08 茨城県)にも記載しています。 |

|

|||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

■二の丸跡にある水戸市立第二中学校 現在の城跡は文教地区になっており、いくつかの学校があります。 |

|

|||||

|

■三の丸跡にある水戸市立三の丸小学校 こちらもカッコいい門です。 |

|

|||||

|

■水戸東照宮 ホテルへ戻る前に水戸駅の近くにある東照宮に寄りました。 |

|

|||||

|

■社殿 戦前の社殿は国宝にも指定されていましたが空襲で焼失し、現在の社殿は1962年に造られたものです。 |

|

|||||