|

No.008 半田〜赤レンガと運河と蔵のまち散策 (2017.02)

|

||||||

|

河豚が食べたい!ということで内海温泉へ行くことにしたのですが、その途中で半田の街を散策しました。河豚料理についてはこちらを見てください。 半田は江戸時代、海運と醸造業で栄えた町です。

|

||||||

|

解説は半田観光協会のホ−ムページから引用しています。 |

今日の歩数計:8319歩 |

|||||

|

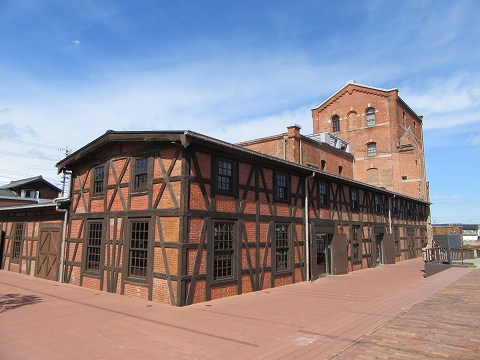

■半田赤レンガ建物(国登録有形文化財)

カブトビールも2005年に復刻され、建物内のショップで購入することができ、カフェで飲むこともできます。 |

|

|||||

|

|

||||||

|

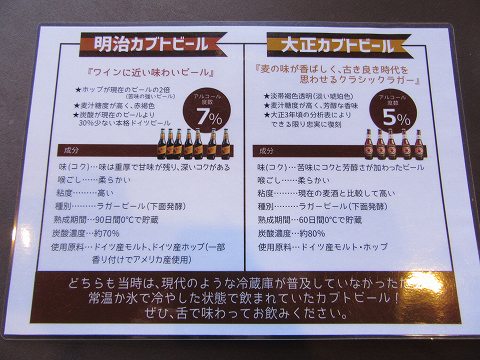

■カブトビールでランチ 手前の黒い色をしたビールは明治時代のレシピで、奥の褐色のビールは大正時代のレシピで復刻したそうです。 |

|

|||||

|

|

||||||

|

お土産にも購入。もちろん高めの値段ですが、この赤レンガ建物の維持に使われるそうです。 |

|

|||||

|

■MIZKAN MUSEUM ミツカンの博物館です。

ミツカンは酒造業から始まり、日本酒製造の後に残る酒粕から酢を作り江戸に広めたそうです。それは当時は高価だった米酢に代わり粕酢を使うことで、安く美味しい江戸前寿司ができたからでした。 |

|

|||||

|

■山吹 2代目のときに粕酢に「山吹」という名前を付け差別化して売り出し、今のブランド戦略の先駆けとなったそうです。 |

|

|||||

|

■半田運河 ミツカンの蔵が並ぶ半田運河沿い。半田運河は、特産の酒や酢を江戸に運ぶために作られました。 |

|

|||||

|

|

||||||

|

■醤油メーカーでしょうか。 |

|

|||||

|

■國盛酒の文化館 中埜酒造の展示館ですが、事前予約が必要とのことで外観だけです。 |

|

|||||

|

|

||||||

|

■旧中埜半六邸 中埜半六家は、江戸後期から明治初期にかけて、海運業や醸造業などで富を築いた、代々の半田の富豪です。享和3(1803)年から尾張藩御用達在郷十人衆に選ばれた尾張でも抜きん出た名家で、尾張藩主を迎えるための御成間を邸内に常設していたといわれています。中埜半六家もミツカン酢を創業した中埜又左衛門家もともに中埜半左衛門家の分家で、半左衛門家が中埜一統の本家にあたります。 |

|

|||||

|

■小栗家住宅(国登録有形文化財) 明治初期頃の建設と推定される町屋建築です。 |

|

|||||