|

|

|

|

|

|

|

|

No.015 京都〜稲荷山お山めぐりと名残紅葉 (2018.12)

|

|

外国人に人気の日本の観光スポットランキングで1位になっている伏見稲荷。もう25年くらい前に初詣で行ったきりで、そのときは有名な赤い鳥居も見ておらず、その圧巻の鳥居が見たいなと思っていました。

日本人より外国人の方が多く激混みするとは知っていましたが行くことにし、どうせなら全部周ろうと歩きやすい初冬に出かけてきました。

伏見稲荷だけでは時間が余ったので、同じ伏見区にある城南宮で、今年最後の紅葉も見てきました。

|

|

解説は各神社のホームページからと、伏見稲荷については、「ごりらのせなか」という個人ブログから引用しています。

|

今日の歩数計:20052歩

上った階数:59階

|

|

|

■伏見稲荷大社。

京都駅からJR奈良線で2駅の「稲荷」という駅に着くと、目の前が第一鳥居です。

|

|

|

■伏見稲荷大社について。

http://inari.jp/

全国に30,000社あるといわれる稲荷神社の総本宮が伏見稲荷大社です。一般には伏見稲荷と呼ばれています。

「当社の御祭神である稲荷大神がこのお山に御鎮座されたのは、奈良時代の和銅4年(711)2月初午の日のこと」とHPに記載されていますので、都が京都になる前からあったという歴史のある神社です。

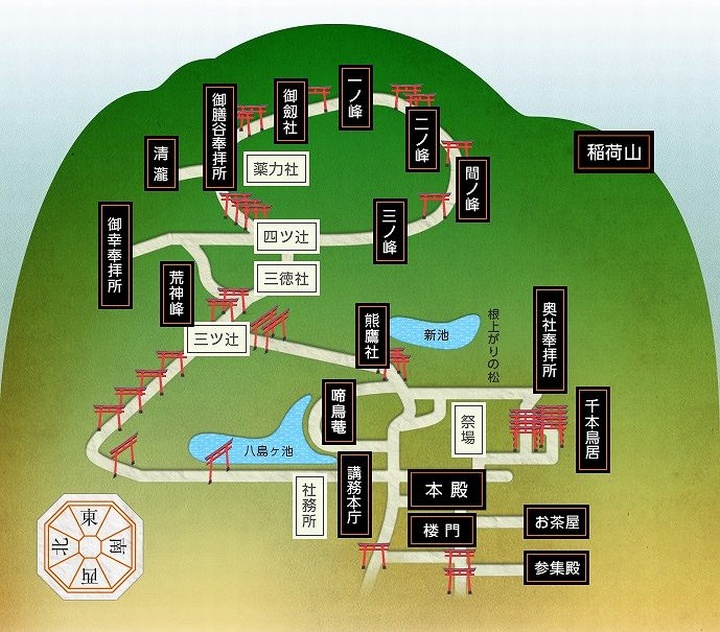

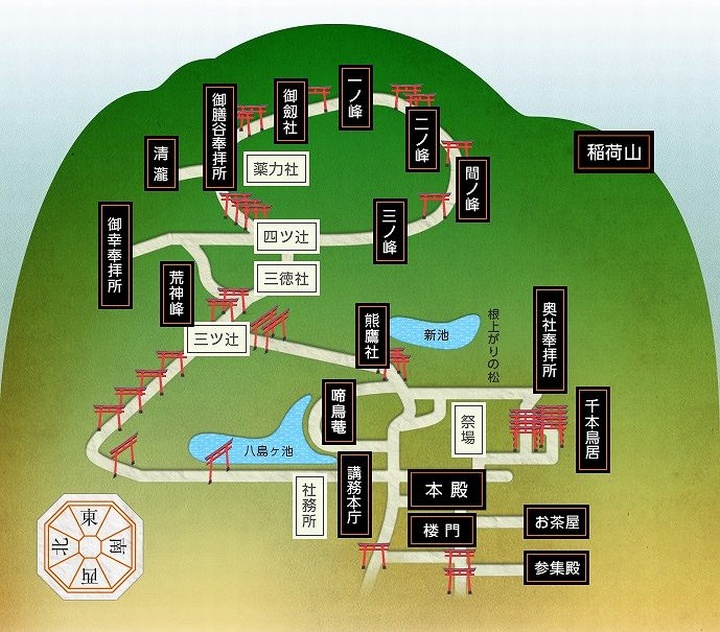

「このお山に御鎮座」と書かれているように、伏見稲荷のある稲荷山に神様が降りたったので、稲荷山全体がご神体になっています。

ということで、今日は本殿を参拝するだけでなく、この稲荷山を登り、昔神様がいる祠があった場所「神蹟(しんせき)」を参拝する「お山めぐり」を行ってきました。

|

|

■楼門。

1589年豊臣秀吉の造営だそうです。

|

|

|

■楼門前の狐。

お稲荷さんと言えば、きつね。きつねは稲荷大神のお使いだそうです。

|

|

|

|

|

|

■千本鳥居。

伏見稲荷と言えば、この千本鳥居が有名ですが、右の写真はまだ人が少ない方で、下の写真を見るとわかるように、人がずらっと並んでいて自分のペースでは歩けません。そのため、ここや千本鳥居を抜けたところの奥社では写真を撮るのをやめました。

願い事が「通る」或いは「通った」お礼から、鳥居を奉納する習慣が江戸時代以降に広がった結果で、ここ千本鳥居だけでなく、稲荷山全体を含めると約1万本の鳥居があるそうです。鳥居の奉納のお値段は伏見稲荷のホームページにありますよ。

鳥居が赤いのは、朱色は魔力に対抗する色ともされていて、稲荷神社では稲荷大神の力の豊穣を表す色と説明されています。

|

|

|

|

|

|

■有名人も奉納しているそうですが、帰路偶然見つけたのがこれ。女優さんと映画監督です。

|

|

|

■千本鳥居を抜け奥社までで引換えす人が多いので、その後は混雑度がずっと減ります。

奥社から先の参道には、このような祠がたくさんあり、小さな鳥居が奉納されています。

|

|

|

|

|

|

■熊鷹社と新池。

|

|

|

■四ツ辻。

ここには俳優西村和彦の実家の茶屋「仁志むら亭」があります。

|

|

|

■四ツ辻から見る京都市内。

|

|

|

■四ツ辻から荒神峰(田中社)へ向かい、その奥に行ったところが稲荷山で一番景色がいいところだそうですが、写真だと四ツ辻から見たのと、あまり変わり映えしないなぁ〜

そういえば、荒神峰は伏見稲荷7神蹟の1つですが写真がなかった(^_^;)

|

|

|

■鳥居の写真も、人が入らずに撮れるようになりました。

|

|

|

■眼力社のきつね像。

眼力社のご利益は「眼の病気が治る、先見の明・眼力を授かる」だそうです。

|

|

|

■御膳谷奉拝所(伏見稲荷7神蹟の1つ)。

きつねの形や鳥居の形をした絵馬。可愛かったので思わずパチリ。

|

|

|

|

|

|

■薬力社。

ご利益は、「無病息災・身体健全のご加護がある」です。

|

|

|

■薬力社にある茶店「薬力亭」には東映京都撮影所から奉納された、のれんがかかっていました。

そして、この茶店では薬力社のご神水でゆでた卵や、ご神水で入れたコーヒーを売っています。

|

|

|

|

|

|

■御劔社(長者社)。

きつねではなく狛犬がいました。

ここも伏見稲荷7神蹟の1つで、ご神体が御劔石と言われる大きな岩で、触るとご利益があるというのですが、知らなかった私は、その岩のあるところまで登らずにすませてしまいました(^_^;)

|

|

|

■稲荷山の頂上まではあと少し。

|

|

|

■稲荷山山頂の一ノ峰(上社神蹟)。

その後、二ノ峰、間ノ峰、三ノ峰と通って下っていくと、四ツ辻に戻ることができました。

|

|

|

■三ツ辻から来た道とは違う道を下って行きました。

この下り道で、足に負担がかかったせいか、ふくらはぎ横を痛めてしまいました。。。

|

|

|

■裏参道は賑やかで、商店や露店が並んでいます。

|

|

|

■伏見稲荷からバスで地下鉄の竹田駅まで出て、カフェで休憩。そして、城南宮まで15分ほど歩きます。この段階では足は階段を降りると痛いけれど、平地を歩くには支障はありませんでした。(帰り新幹線を降りたら激痛でした)

城南宮に行こうと思ったのは、伏見稲荷近辺の名所を探していたとき、まだ紅葉が残っているとあったからです。

■城南宮

http://www.jonangu.com/

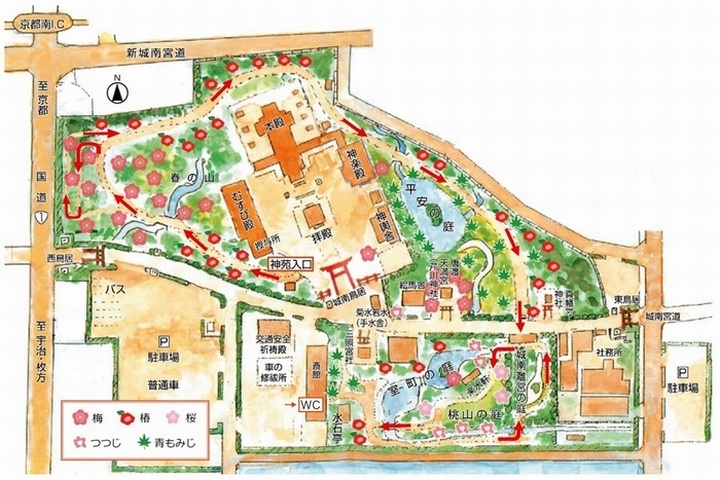

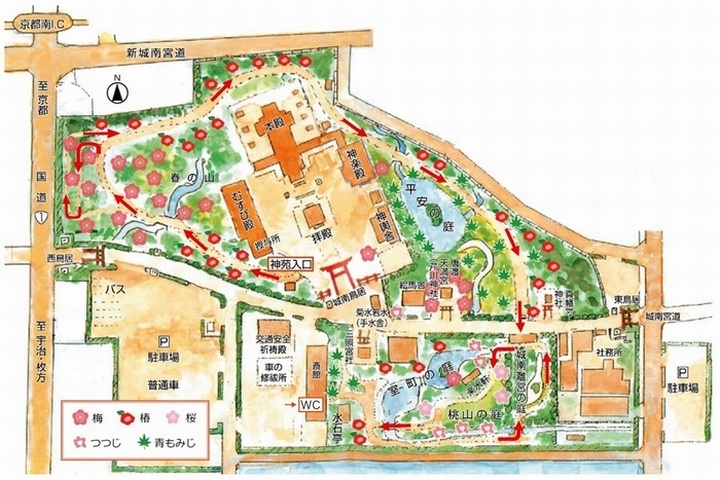

城南宮は、引越・工事・家相の心配を除く「方除(ほうよけ)の大社」と仰がれています。その歴史は平安京遷都に際し、都の安泰と国の守護を願い、創建されたと伝えられています。城南宮とは平安城の南に鎮まるお宮の意味です。

平安時代後期、白河上皇や鳥羽上皇によって、城南宮を取り囲むように離宮が造営されて院政の拠点となると、秋の城南祭が盛大に行われるようになります。また離宮の御殿は、方位の災いがないように願って行う方違(かたたがえ)の宿所に選ばれたり、熊野詣の際には身を清める精進所に充てられたことから、方除(ほうよけ)の信仰に繋がったようです。

|

|

|

|

|

|

|

|

■神苑 源氏物語花の庭。

「源氏物語」に描かれた80種あまりの草木が植栽されている庭です。拝観時間が16:30までということで、20分くらいしかなかったですが、わざわざ紅葉を求めて来たので入場料を払って入園しました。

■「春の山」エリア

冬は寂しい感じですが、枝垂れ梅の木が多くあり、初春はきれいだろうなと思ったら、ここは枝垂れ梅で有名な場所だということを後から知りました。

|

|

|

■平安の庭。

平安時代の貴族の邸宅、寝殿造りの庭をモデルにしたそうです。

ここの紅葉はだいぶ散っていました。

|

|

|

|

|

|

■曲水の宴が催される苔の庭。

テレビのニュースにもなる京都の曲水の宴って、ここで行われるんだと初めて知りました。

|

|

|

■室町の庭。

室町時代の様式でつくられた池泉回遊式庭園。

閉園時間が近づいていて、ゆっくりできませんが、ここ室町の庭の紅葉は今が見頃ということでした。

|

|

|

|

|

|

■桃山の庭。

水を用いずに海を表した枯山水様式の庭。

|

|

|

■城南離宮の庭 。

平安時代後期の様子を表す枯山水の庭園。

駆け足で庭を巡り、この後バスで京都駅まで出て帰りました。

|

|

|

←No.014

|

No.016→

|

|

↑ページトップ

|