|

|

|||||

|

|

■長野駅から路線バスで30分。松代駅にやってきました。松代駅とありますが、今は廃線となり駅舎だけが残っています。 |

||||

|

|

■駅舎内。 |

||||

|

|

■ホームも残っています。 |

||||

|

|

■途中で見かけた立派な門。 |

||||

|

|

■松代城跡。 |

||||

|

|

■復元された本丸の表門「太鼓門」。 |

||||

|

|

■松代城下町を散策します。 |

||||

|

|

■松代小学校正門。 |

||||

|

|

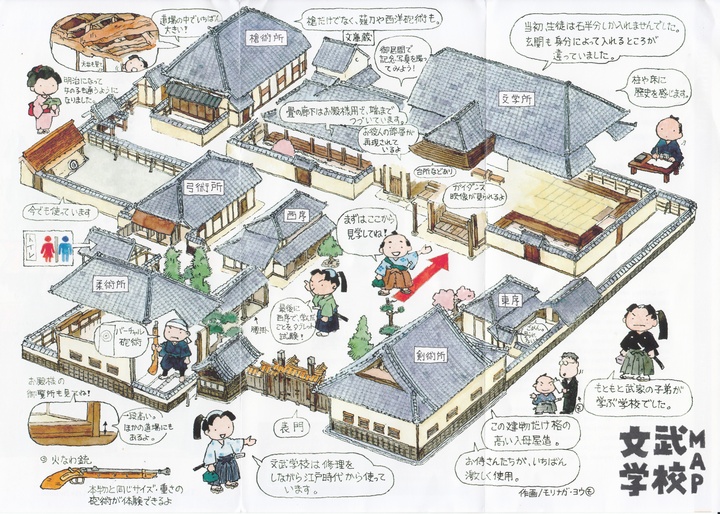

■文武学校(国の史跡)。 |

||||

|

※パンフレットより ↑マップはクリックで拡大できます。(PCのとき有効) |

|||||

|

|

|||||

|

|

■剣術所。 |

||||

|

|

■文学所。 |

||||

|

|

■御居間。 |

||||

|

|

■畳の廊下はお殿様用、と上のマップに書いてあります。 |

||||

|

|

■弓術所。 |

||||

|

|

■旧白井家表門。 |

||||

|

|

|||||

|

|

■旧樋口家住宅。 |

||||

|

|

■真田邸(国の史跡)。 |

||||

|

|

■玄関。

|

||||

|

|

|||||

|

|

■庭園。 |

||||

|

|

■庭園は部屋の中から座って眺める形式だそうです。 |

||||

|

|

|||||

|

|

■真田宝物館では特別展「真田信之―十万石の礎を築いた男―」が開催されていました。 |

||||

|

|

■松代に小布施の栗菓子店「竹風堂」があるので、ここで栗おこわのランチを食べることにします。 |

||||

|

|

■デザートにマロンアイスを頼んでしまいました。 |

||||

|

|

■「竹風堂」の敷地内に、「この堀は松代城の三の堀(三の丸を囲む堀)の始まりであったことが、発掘調査でわかりました」と書いてある場所がありました。 |

||||

|

|

■松代から長野へ戻るバスを「川中島古戦場」のバス停で途中下車しました。 |

||||

|

|

■上杉謙信(右)と武田信玄(左)の一騎打ちの像。 |

||||

|

|

■実際の戦闘はこの場所から2〜3Km西で行われ、ここ八幡社境内は武田軍が勝鬨を上げたとされる場所だそうです。実際の勝敗はお互い勝利を主張し、明確な勝敗がついた合戦ではなかったとのことです。 |

||||

|

|

■長野駅から、北陸新幹線の開通に伴い第三セクターのしなの鉄道になった列車に約1時間乗り、今日の宿泊地小諸までやってきました。 |

||||

|

|

■駅前はきれいに整備された公園になっています。 |

||||

|

|

■小諸城址公園は線路を挟んだ反対側にあるのですが、大手門跡は駅側にあるので、今日のうちに見学します。 |

||||

|

|

■小諸での宿は中棚荘。 |

||||